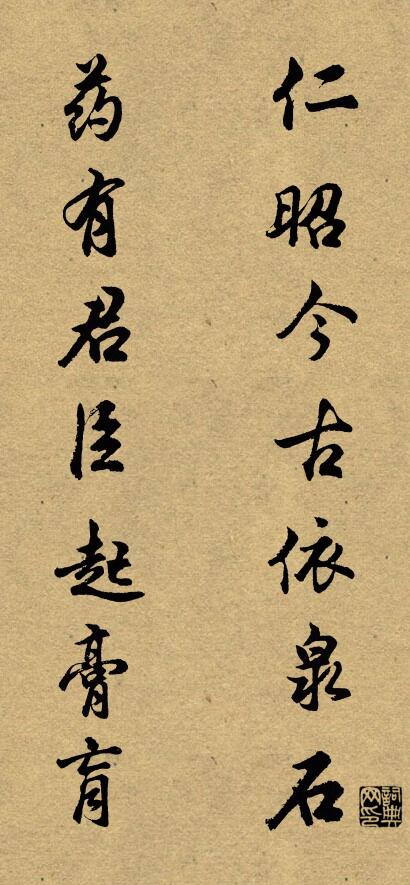

对联全文

上联:仁昭今古依泉石

下联:药有君臣起膏肓

对联备注:

(陕西:耀县药王庙。膏肓:古代医学称心脏下部为膏,隔膜为肓)

对联仁昭今古依泉石 药有君臣起膏肓书法欣赏

参考注释

今古

(1).现时与往昔。 唐 韩愈 《柳子厚墓志铭》:“议论证据今古,出入经史百子。” 宋 苏轼 《夜直秘阁呈王敏甫》诗:“共谁交臂论今古,只有闲心对此君。”

(2).谓古往今来,从古到今。

(3).过去、往昔。亦借指消逝的人事、时间。《北史·薛辩传》:“汝既未来,便成今古,缅然永别,为恨何言!” 唐 王昌龄 《同从弟销南斋玩月》诗:“冉冉几盈虚,澄澄变今古。” 元 赵孟頫 《闻捣衣》诗:“人间俯仰成今古,何待他时始惘然。” 清 纳兰性德 《蝶恋花》词:“不恨天涯行役苦,只恨西风,吹梦成今古。”

泉石

指山水。《梁书·徐摛传》:“﹝ 朱异 ﹞遂承间白 高祖 曰:‘ 摛 年老,又爱泉石,意在一郡,以自怡养。’ 高祖 谓 摛 欲之,乃召 摛 曰:‘ 新安 大好山水, 任昉 等并经为之,卿为我卧治此郡。’” 宋 杨万里 《送刘惠卿》诗:“旧病诗狂与酒狂,新来泉石又膏肓。”

君臣

(1).君主与臣下。《易·序卦》:“有父子,然后有君臣;有君臣,然后有上下。” 唐 韩愈 《送浮屠文畅师序》:“彼见吾君臣父子之懿,文物事为之盛,其心有慕焉。” 宋 范仲淹 《阳礼教让赋》:“侯以明之,罔替君臣之义;礼无违者,遂诣宾主之情。” 清 叶廷琯 《鸥陂渔话·黄陶庵集外诗》:“当日君臣荒乐,文武酣嬉之状,如遇目前。”

(2).中医方剂中的主药与辅药。《素问·至真要大论》:“方制君臣何谓也? 岐伯 曰:‘主病之谓君,佐君之谓臣。’”《云笈七籤》卷六六:“君臣相得,浮沉得度,药物和合,即神仙之要妙也。”《醒世恒言·蔡瑞虹忍辱报仇》:“ 吴金 害了个寒症, 陈小四 假意殷勤,赎药调理。那药不按君臣,一服见效, 吴金 死了。”

(3).指主食和副食。 清 李渔 《闲情偶寄·颐养·调饮啜》:“可见性好之物,多食不为祟也,但亦有调剂君臣之法,不可不知……肉与食较,则食为君而肉为臣。”详“ 君臣佐使 ”。

膏肓

(1).古代医学以心尖脂肪为膏,心脏与膈膜之间为肓。《左传·成公十年》:“疾不可为也,在肓之上,膏之下,攻之不可,达之不及,药不至焉,不可为也。” 杜预 注:“肓,鬲也。心下为膏。”后遂用以称病之难治者。 晋 孙楚 《为石仲容与孙皓书》:“夫治膏肓者,必进苦口之药;决狐疑者,必告逆耳之言。” 宋 朱熹 《题谢少卿药园》诗之二:“再拜药园翁,何以起膏肓?” 郁达夫 《自述》诗之五:“人言先父丧亡日,小子膏肓疾正深。”

(2).比喻难以救药的失误或缺点。《世说新语·俭啬》“ 王戎 俭吝” 刘孝标 注引 晋 王隐 《晋书》:“ 戎 性至俭,不能自奉养,财不出外,天下人谓为膏肓之疾。” 唐 柳宗元 《寄许京兆孟容书》:“忽捧教命,乃知幸为大君子所宥,欲使膏肓沉没,復起为人。” 清 钱谦益 《与卓去病论经学书》:“犹冀百世之下,得吾言而存之,可以箴俗学之膏肓,而起其废疾也。”

(3).比喻事物的要害或关键。《魏晋南北朝墓志集释·隋卞鉴暨妻刘氏墓志》:“神都之阳,天闕之下,地乃膏肓,县连 京雒 。” 唐 张祜 《感河上兵》诗:“首尾诚须畏,膏肓慎勿轻。” 明 史可法 《请尊上权化水火疏》:“今忧时愤慨者,谓文官爱钱不怕死,武官怕死又要钱,二语真切中膏肓。” 清 和邦额 《夜谭随录·苏仲芬》:“卿言深中膏肓,敢不佩为弦韦。”

(4).中医针灸穴位名。《医宗金鉴·刺灸心法要诀·膀胱经分寸歌》:“魄户膏肓与神堂。”注:“从魄户下行第四椎下,五椎上,此穴居中,去脊中各三寸半,正坐曲脊取之,膏肓穴也。”

注释是词典网系统生成,仅供参考!

对联推荐:

对联:宽以济猛 俭能养廉

宽以济猛

俭能养廉对联:针头线脑小商品轻视不得

针头线脑小商品轻视不得

布匹鞋帽大路货一应俱全对联:佛法得心通,知并世英雄,成败一般皆画饼;

佛法得心通,知并世英雄,成败一般皆画饼;

人间谁国手,数满盘胜负,江山无限看残棋。

(清末近现代初-杨圻《挽段祺瑞》)对联:吾家妇不易为,卿尚孝友同心,一室未闻来间语;

吾家妇不易为,卿尚孝友同心,一室未闻来间语;

今日事谁能料,我便期颐终老,百年难补有情天。

(清-潘德舆《挽妻联》)对联:志在春秋,夷夏大防身作则;

志在春秋,夷夏大防身作则;

自比关岳,英雄知己我心丧。

(清末近现代初-杨圻《哭挽玉帅(其三)》)对联:而无众生想 常行大慈心

而无众生想

常行大慈心对联:剑空宝匣龙应化 云锁丹心凤不来

剑空宝匣龙应化

云锁丹心凤不来对联:城市别开仙佛界 楼台妙在水云间

城市别开仙佛界

楼台妙在水云间

(昆明翠湖)对联:是名宰相、是古大儒,坤转乾旋,常留竹帛奇勋,一代中兴说良辅;

是名宰相、是古大儒,坤转乾旋,常留竹帛奇勋,一代中兴说良辅;

为后学悲、为天下痛,山颓木坏,岂特葭莩戚属,千秋高义感平生。

(清-刘修鉴《挽张之洞联》)对联:眼观六路分析市场变化 耳听八方了解群众要求

眼观六路分析市场变化

耳听八方了解群众要求